どうも!無趣味社会人ことたっつーです!!

2025年9月は既に建設業経理士2級の試験を受けてきましたが、実は旅行業務取扱管理者試験も控えています。

今年の7月・8月はストレスフルな仕事に忙殺され、頭の片隅では9月に資格試験が2つもあることに、何も考えずに申し込んだときの自分を恨みました。

ところでなんでこんなにハイペースに別ジャンルの資格を受験しまくっているかというと、一応どちらも自分の今後のために身に着けておきたい知識というのがありまして。なんせ、もうすぐ今の会社を辞めるので…

それに、旅行業務取扱管理者は、旅行についての法律や契約のほか、観光地の名称だったり運賃計算だったり、実務的な知識も身に着けられる国家資格なのです。なんだか学んでいて楽しそうじゃないですか?

試験概要

旅行業務取扱管理者試験には、総合旅行業務取扱管理者と国内旅行業務取扱管理者の2種類があります。

実務上、国内は国内旅行のみ、総合では国内旅行も海外旅行も取り扱えるという違いがありますが、試験の違いとしては総合の方が試験範囲が圧倒的に広く、英文問題なども出題され難易度が高いのです(10%~15%程度とのこと)。

まぁとりあえずは基礎から身に着けよう…ということで、国内旅行業務取扱管理者を選択しました。

- 試験範囲:旅行業法及びこれに基づく命令・旅行業約款、運送約款、宿泊約款・国内旅行実務(運賃・料金、観光地理)

- 試験方式:CBT方式(指定期間のうちに受験)

- 試験時間:2時間

- 合格点:60%以上

- 合格率:30%~40%

- 受験料:8,000円

勉強ははかどらず

いつものネットで漁った知識で臨むという無謀なことはせず、今回は約3か月前にテキストを購入し、通勤中に読み進めました。自分的には結構計画的に勉強した方です。

法令についてはともかく、運賃計算がとにかく煩雑です。なんせいまどきNAVITIMEで一瞬で料金計算が可能だというのに、なぜJRの運賃算出の方法を一から習得しなければならないのか?エアトリで出発地と到着地を入れれば簡単に航空券が探せるのに、なぜ航空券の料金算出の方法を覚えなければならないのか?今時宿泊施設どころか予約サイトによってもキャンセルポリシーは異なるのに、なぜ標準的なホテルや旅館の払戻しについて学ばなければならないのか?とにかく無駄なことを勉強している気がして学習は捗りません。

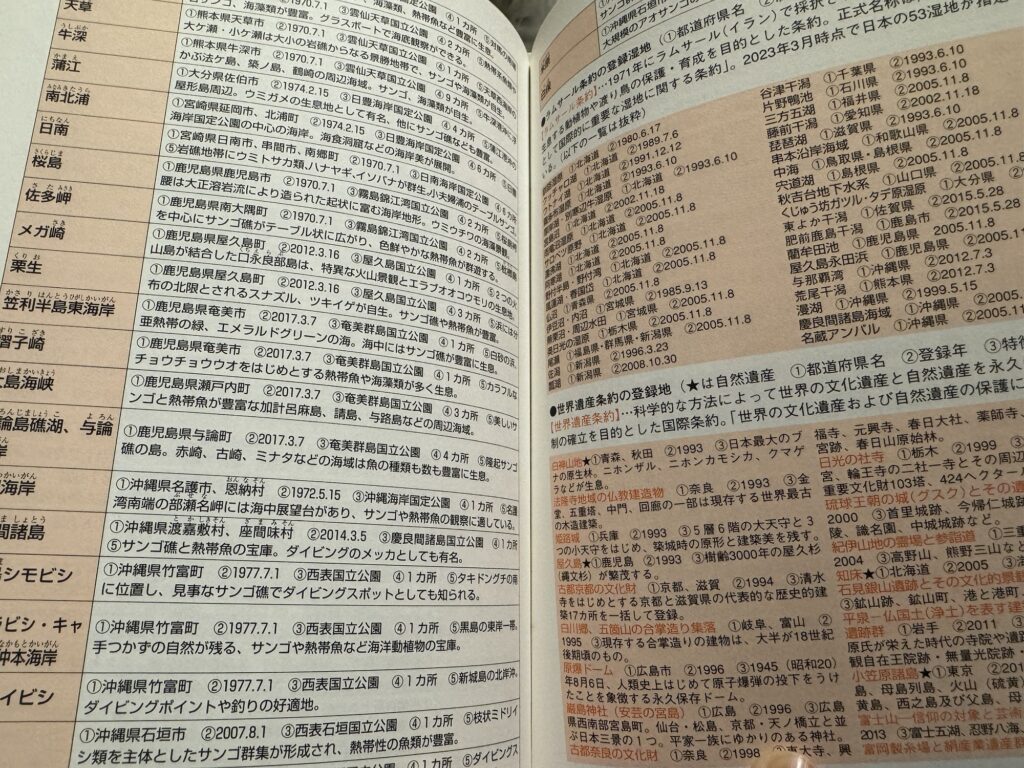

楽しみにしていた観光地理に関する学習も、結局のところ壮大な暗記学習ということに気づいてから捨て科目にするまでそう時間はかかりませんでした。普通に社会科の地理と日本史の融合にしか思えなくて、写真もないテキスト学習では頭に全く入ってきません。

新幹線の料金計算をがっつり捨てるなど試験範囲の断捨離を行いつつ、山形新幹線と秋田新幹線は新幹線ではなくて在来線扱いという謎トリビアだけはおそらく一生忘れないでしょう。

そんなこんなで2週間ほど前から地道にわずか2回分の過去問を解きました。2回とも50%~60%の正答率で、正直合格点には及ばない可能性が高いという状況。前日は山をはって約款を暗記するという荒業で試験対策を完了し、試験当日を迎えたのでした。

にほんブログ村